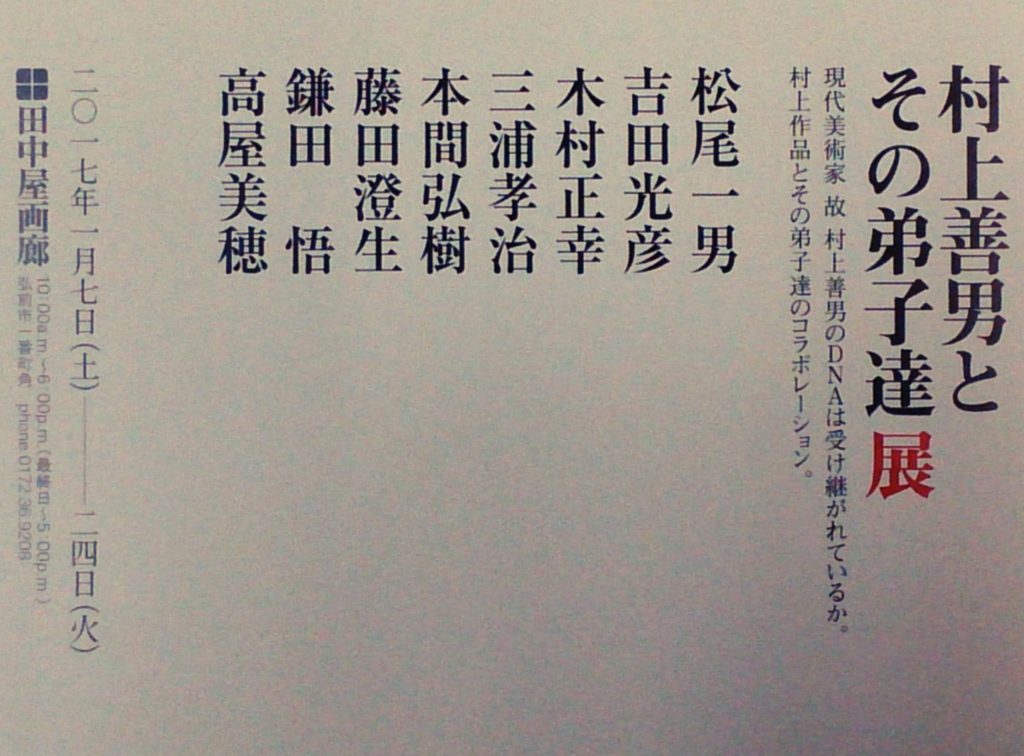

「村上善男とその弟子達展」備忘録

遡ること3ヶ月ほど前、弘前市一番町角の田中屋画廊さんにて「村上善男とその弟子達展」が開催されました。

芸術といえるような仕事はほとんどしていなかった自分でありましたが、日頃から尊敬する先輩からお声掛けがあり、参加させていただくことになりました。今回はそのときの備忘録として、ここに記しておきたいと思います。開催前にFacebookに投稿した内容をそのまま引用しました。

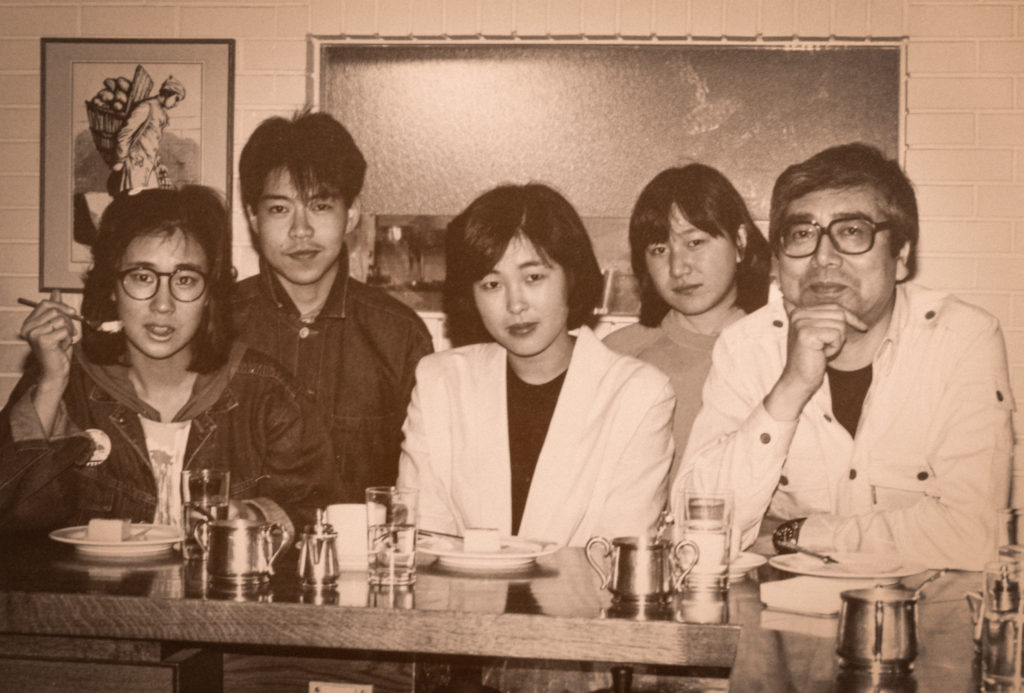

また開催日前日の夜、画廊にて参加者が集まり、美味しいお酒をいただきました。そのときの様子も少しだけ。

1982年、私は弘前大学教育学部の学生でした。

副専攻で美術絵画を専攻しましたが、描くタッチに教授があきれ「あなたは絵画に向いてない。違う研究室のほうがいいんじゃない?」と言われました。困惑した私は、同年弘前大学に赴任された村上善男教授の「構成研究室」のドアをたたいたのです。

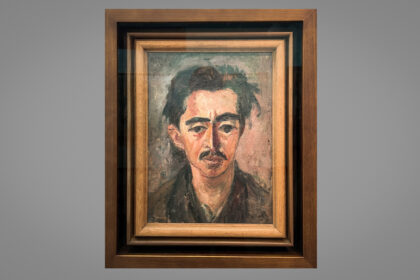

村上先生はかの有名な岡本太郎に師事、1960代には日本の現代アートの先駆者として活躍された芸術家です。

1980年代当時の私は、雑誌の「ポパイ」「ブルータス」でファッションやアートに影響を受けていましたが、村上先生の仕事はそれ以上に刺激的で、授業でもウォーホルやジャスパージョーンズの名前がでるたびワクワクしたものです。

ただ大学時代の私はとてもだらしなく、バイトやサークル、そして飲み会や麻雀に明け暮れる毎日。先生の朝一の講義によく遅刻をしては怒鳴られ、まともな製作活動はしていませんでした。

それでもなんとか先生から卒業制作の単位をいただくことができ、「君が飯を食えるのならいいんじゃないのか」という助言に後押しされて、卒業後は洋服屋で働きはじめました。

その後、完全にファッションにどっぷりとなった私は製作活動などすることもなく、先生とたまに弘前市内で顔を合わせても「こんにちは」と挨拶する程度。

ただ仕事の関係で、当時から先生に最も信頼されていた木村正幸先輩とお付き合いがありましたので、木村先輩を通じて先生のことはたまに耳にしていました。

「村上先生が亡くなられた」という報を受けたのは2006年5月のこと。かつての教え子たちが集まり、そして呑み語り合いました。

そのときあらためて痛感したのは、「どうしてもっと真剣に先生の授業に耳を傾けなかったのだろう…」という、これまで常に心の中にあった悔いでした。

村上先生が亡くなってから10年が経った昨年の11月、木村先輩から連絡がありました。「村上善男とその弟子たち」による作品展をやるから参加して欲しい…と。

「弟子?」…研究室には属していたが、「弟子」と呼ばれる程の仕事をしていないのは明白でしたし、なにより出す作品が手元にありません。

「写真出してよ」と先輩が言いました。確かにここ数年、どういうきっかけかは忘れましたが、写真を撮っていました。ただ服屋の自分が撮る写真は、なんとなくカッコつけた表面だけの写真…というのは自分が一番よくわかっていました。

「別に仕事が美術方面と関係なくても臆することはない。むしろいろんなところまで村上善男が絡んでる感があっていいと思う」という木村先輩の一言で参加することにしました。先輩の言葉とは重く、ありがたいものです。

おそらく今後、尊敬する村上先生の作品と一緒に私の作品が展示されることはないでしょう。このような機会を与えてくださった木村先輩はじめ、田中屋さん、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。

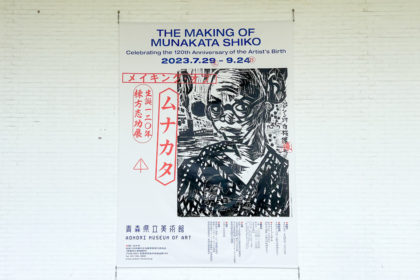

青森県立美術館での展示をはじめ、田中屋画廊、スペースデネガなどの作品展において、村上作品を目にしたことがある方はたくさんいらっしゃると思いますが、まだ見たことのない皆さんもぜひ、この機会に触れてみてください。

「村上善男とその弟子達展」

会期:1月7日(土)〜 24日(火)

会場:田中屋画廊 弘前市一番町角(津軽塗田中屋さん2階)

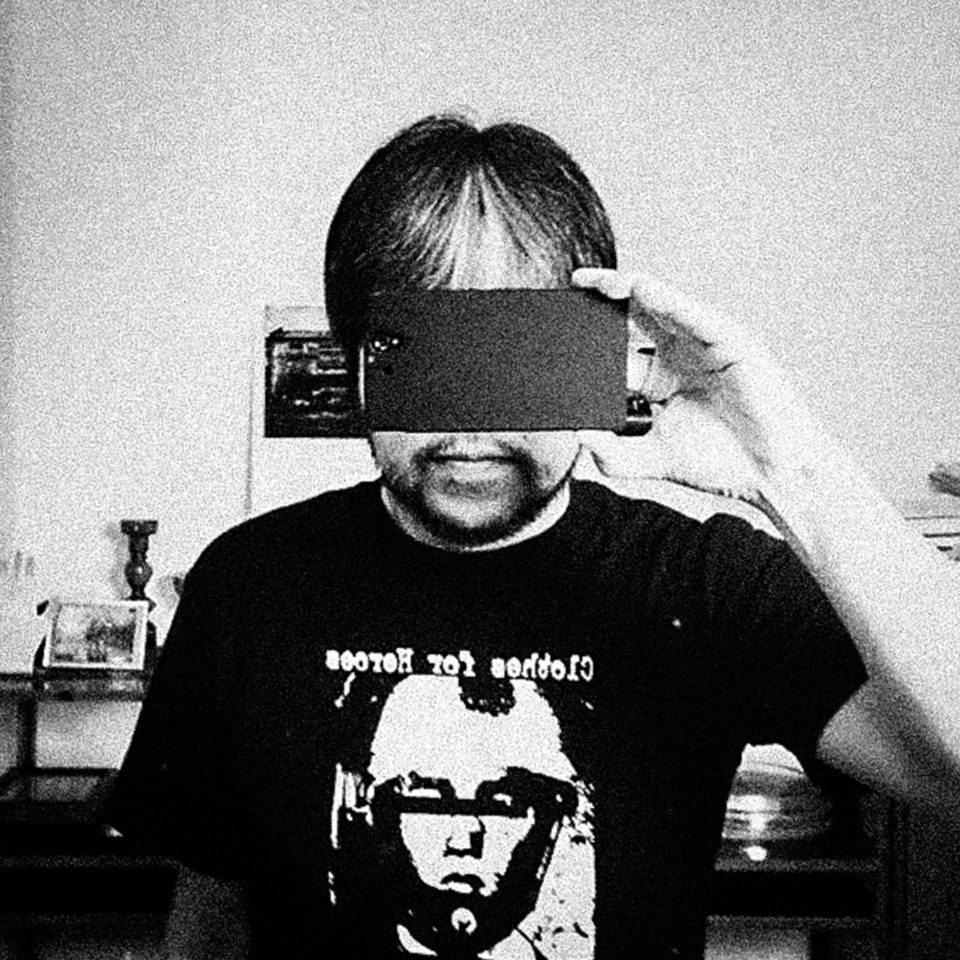

今回の出展作品。モノクロの写真にアクリルで少し手を加えました。アクリルの感触、久しぶりだったなあ。

今回の企画展を提唱された松尾一男氏。

企画展に誘ってくださった尊敬する先輩、木村正幸氏。

同じく尊敬する先輩の一人、三浦孝治氏。

同期の藤田澄生くん。

田中屋画廊オーナー、田中久元氏。

会場にてひっそりとベルニサージュ。

陸奥新報にも掲載していただきました。敬称なしで載ってるのが少し照れます。

コメント4件

本棚の断捨離中、村上先生の著書を見つけ、何気にネット検索してみた者です。

私は先生の教え子でも何でもない、全くの部外者なのですが、それでも何かしらの御縁を感じています。

たまたま図書館から借りてきた本の著者と、時同じにしてこちらも偶然足を運んだ、当時の青秋林道建設問題講演会のゲスト講師が同一人物、すなわち村上善男であったと知った時の衝撃!奇妙な御縁を感じてしまいました。

また別な講演会にも呼ばれておいでだったこともあり、私の脳内に、村上善男の存在が深く刻まれていきました。

その頃の先生の言葉で記憶に残っているのが、「本物をたくさん見ること。その中から取捨選択して自分のスタイルを構築すること。」でした。

その後、野外アート作品が数々設置中だった青森市の合浦公園の芝生で、教え子さん達に囲まれて楽しそうにアートを語っていた先生に遭遇。当時の私は自転車に子供を載せてのただの通りすがり主婦でした。

あの時は、ゼミの生徒さんの一人だったらどんなに良かっただろうと、本当に羨ましかったです。

さらにまた時を経て、函館在住だった頃、偶然当時の函館西武デパートの書籍コーナーで先生をお見かけし、思い切って声をかけてみました。聞けば函館の市民演劇祭のために来ておいでだったとのこと。「ところで、あなた、どなたでしたっけ?」と聞かれました。もう苦笑するしかないですよね。

その後個人的に田中屋画廊での作品展にも、何度か足を運んだり、盛岡在住時は駅地下通路で先生の作品を発見したり。

そして時を経て、たまたま訪れた岩手町の道の駅で開催中だった先生の作品展にて、御訃報を知ったのでした。

何だか訳もなく、涙が溢れたことを憶えています。

美穂さんと同級だった菊池です

藤田先生にもお世話になりました

先日は弘前大学で本間さんの後輩たちと教員免許更新講習を受けてきました