駄菓子の思い出 と 文化祭

今回の「Nコン」への遠征では、バスの中やお昼の後に、子供たちに「おやつ」が出ました。

引率者の私にも、同じものが手元に。

袋を開けてみると、いまどきのお菓子もあるのですが、いわゆる「駄菓子」がけっこう入っていました。

なんか「駄菓子」ってパッケージデザインが独特ですよね。

僕らが小さい頃ならまだしも、今の時代になっても昔くさいデザインをしているものが、けっこうあります。

それが「駄菓子」独特のデザインなのか、年配の方をターゲットとしているのか?

はたまた、今の子達もそのデザインに惹かれて買うのか?よくわかりませんが、普通のお菓子に比べると、やはり少し昔くさい。

中のお菓子はどうなのか、最近の「駄菓子」はあまり食べたことがないので、よくわからないけど、イメージ的には「甘い」「しょっぱい」「辛い」とハッキリ、ザックリしたかんじがします。

でも昔に比べたら、原材料とか甘味料とかは多少改善されてるのかな。

昔はパッケージに「人工甘味料」「人工着色料」ってのが堂々と記載されてたからなあ。

そもそも、なぜお菓子に「駄」が付くのか?

「駄目」「駄文」「駄洒落」など、あまり良いイメージはありません。

ちょっぴりググってみると。

…………………………………………………………….

〜 「駄菓子」の対義語に「上菓子」という言葉があります。

江戸時代、庶民用の菓子に精製した砂糖を使うことが禁じられており、これを使った菓子を「上菓子」、黒砂糖なんかを使う庶民用のを、上じゃないという意味で「駄菓子」と呼んだのです 〜

…………………………………………………………….

だとか。

小さい頃って、学年が5つくらい違うと、遊びのトレンド(人気のヒーローとか)や聴く音楽などもけっこう違ってきます。

例えば、ヒーローものなら、僕らの頃は「ウルトラマン」だけど、5つくらい違うと「マジンガーZ」、さらに違うと「ガンダム」

音楽でも僕らの頃は「フォーク」だけど、その後だともっと「ポップス」になって、さらにあ後になると「バンドブーム」

でも、お菓子ってけっこうトレンドが長いです。

代表的なものだと、「チョコボール」や「ベビースターラーメン」など、ロングセラーがあります。

「駄菓子」はあまりブランドらしきものはないけど、同じような「駄菓子」がずーっと昔からありますね。

地域的な違いは勿論あると思いますが、津軽一帯ではだいたい似たようなものだと思います。

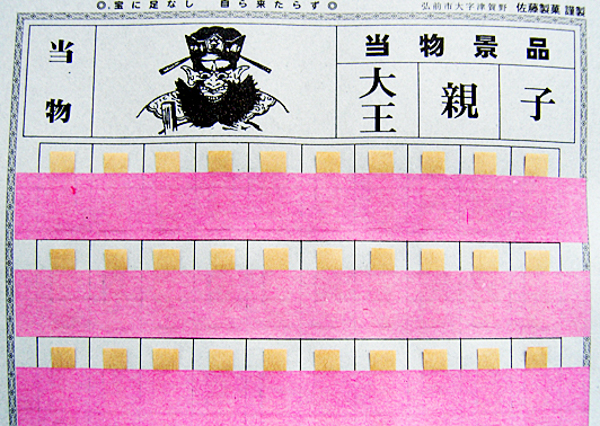

津軽で最も代表的なものは、やはり「大王」でしょうか?

いや、確かに昔は駄菓子屋で売ってたけど、今は大人がレジャー的に買う、なつかしい「駄菓子」ってかんじかな。

自分が好きだったのは、「大王」と同じような「くじ」で、芋菓子がありました。ちょっとドーナツっぽいの。

あれ好きでした。

あとは、これも「くじ」ですが、当たりに大小によって、すくう回数が異なる「あられ」。ちょっとカレー味のとか。

「くじ」じゃなく、普通に買える「駄菓子」もあったけど、今思うと私は「くじ」のが好きだったみたい。

一番ドキドキした「くじ」は「甘納豆」です。

小袋に入った「甘納豆」が、大きな台紙にビシッとぶら下がっていて、ひとつ選んで買います。

中に「甘納豆」と「くじ」が入っている。

「三等」「二等」「一等」と出ると、台紙の上の方についている大きい袋の「甘納豆」がもらえる。

「特等」が出ると、一番上にぶら下がっている特大の「甘納豆」がもらえるのだが、それがなんと「オモチャ付き」なのだ。

わずか10円ほどの「くじ」で「オモチャ」がもらえるかもしれない…これは、ドキドキしました。

正直、当たった記憶はありません(笑)

あと、串に刺さった「イカ」

ちょっと甘じょっぱいの。昔の山海荘で売ってて、タバコのお使いに行くとよく買ってました。

薄い銀紙で包まれた「チョコボール」

あれ確か、裂けないようにきれいに剥がして何枚かためると、なんか貰えた気がするけど…忘れた。

「ホームランバット」

ヒットはけっこう当たった気がする。

私が住んでいた鰺ヶ沢町の舞戸にも何軒か「駄菓子屋」がありました。

それぞれアダ名のような名前があったけど忘れちゃったな。

「かんちん」は覚えてる。

きっとどの街にも、似たような「駄菓子屋」さんがあったのだろう。

田舎でもスーパーなんかができると、知らないうちに姿を消していった街の「駄菓子屋」

皆さんは、どんな「駄菓子」に思い出がありますか?

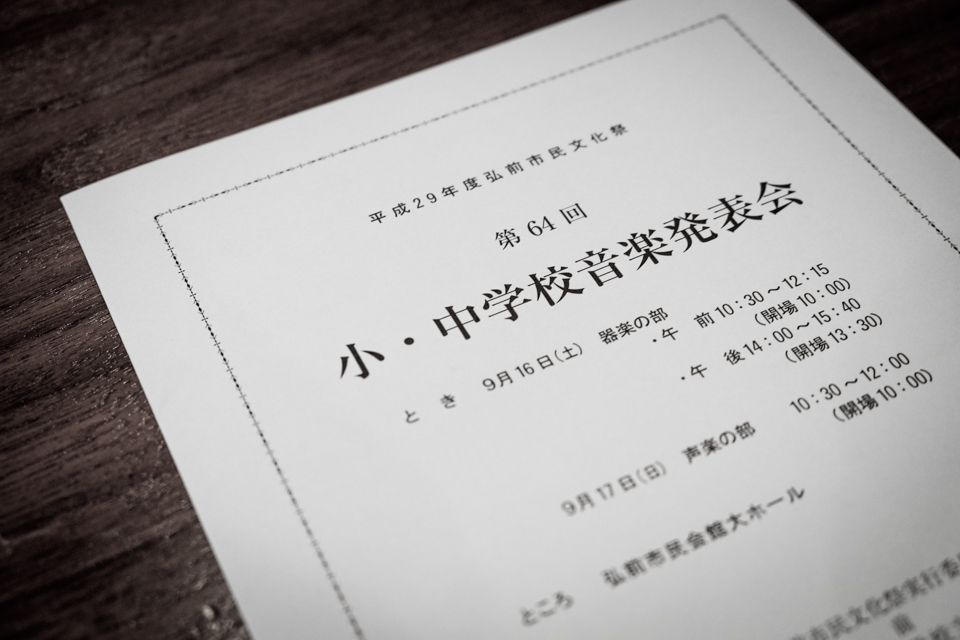

目の前に…娘の東北大会の遠征で持ち帰ってきた「駄菓子」と一緒に、ひとつの「プログラム」があります。

平成29年度弘前市民文化祭「小・中学校音楽発表会」

市の文化祭の一環でもある、合唱や合奏の発表会が16日〜17日に、弘前市民会館で開催されます。

娘の小学校の合唱部は、17日の日曜日、午前中に演奏をする予定です。

変なタイトルの正体はこれでした。

東北大会で頑張ってきた、子供たちの演奏。

もし、お時間がありましたら、ぜひとも足を運んでいただき、お聴きになってみてください。

よろしくお願いいたします!

コメントを残す